當童話夢境撞上現實審美,一場關於藝術自由的網路論戰正在雲南麗江的「荒野之國」激烈上演。

走進「荒野之國」,你會發現這是一個由廢棄材料構築的奇想世界。上百棟造型奇特的小屋散落在麗江的藍天白雲下,這裡是藝術家喬小刀為女兒打造的童話王國。然而,就在今年10月,這個被譽為「文旅融合生動實踐」的藝術空間,卻因部分作品引發了軒然大波。

爭議的開端:從網路到現實的藝術論戰

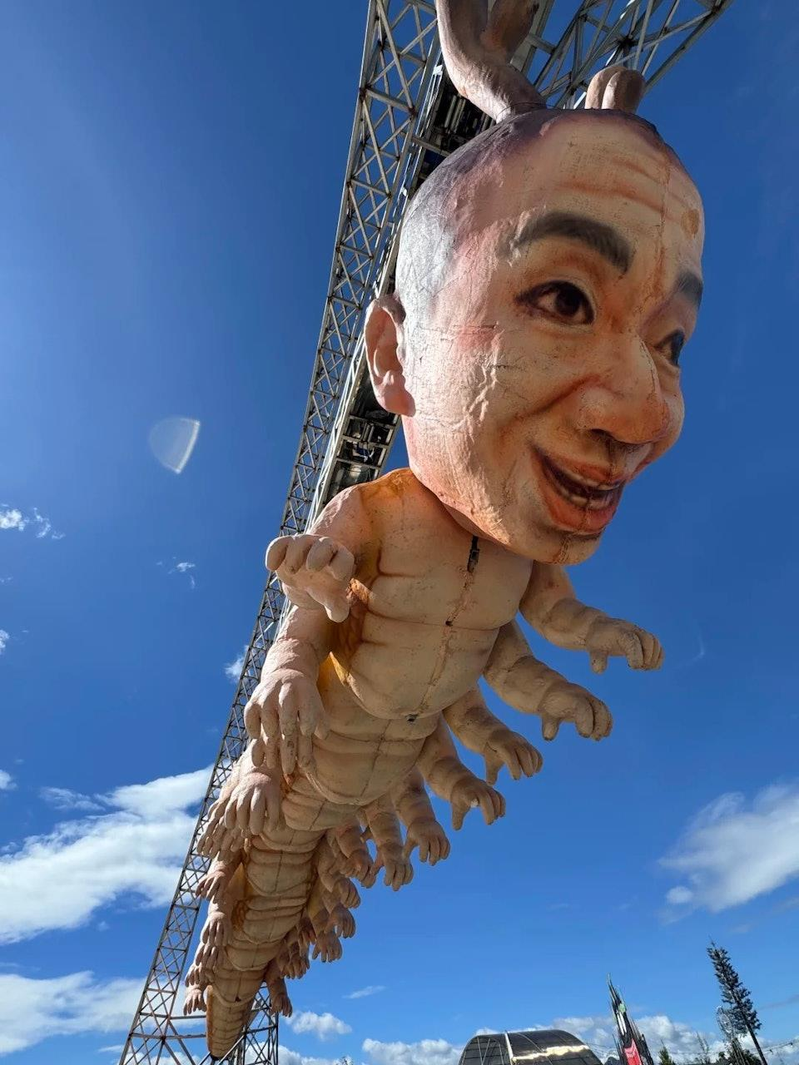

一切始於10月11日,當第一批「人形蜈蚣」和「三面女孩」的照片在社交平台上流傳開來。這些帶著超現實色彩的藝術作品,瞬間在網路上引爆兩極評價。

「半夜看了都要做噩夢的程度!」一位網友如此評論。另一條熱評寫道:「這東西有什麼美感?群眾的眼睛是雪亮的。」這些聲音認為,這些作品與其說是童話,不如說是「荒誕之國」。

然而,在批評聲浪中,也不乏支持者。「覺得不喜歡就別去嘛,像遊樂場裡的鬼屋,萬聖節的活動,也不是每個人一定要去啊。」一位網友寫道。這種觀點強調藝術多元性的重要,認為小眾藝術也應該有存在的空間。

景區的回應:在爭議中尋找平衡

面對如潮的批評,景區工作人員最初給出了這樣的解釋:「荒野之國是設計師為女兒打造的童話王國,主打夢幻溫馨。」他們認為,部分網路上的負面評價可能來自博主對照片的特殊調色。

「景區部分作品設計確實誇張,」工作人員坦言,「但其他區域在晴天打卡拍照會非常好看。」他們建議遊客提前了解景區特色後再決定是否前往,這種開放態度展現了景區對藝術多元性的堅持。

然而,爭議並未因此平息。在網路聲浪持續發酵兩天後,10月13日晚間,景區做出了妥協——拆除部分最具爭議的藝術作品。

藝術與大眾的永恆命題

「荒野之國」的爭議,實際上觸及了一個更深層的藝術命題:藝術創作的自由與公眾接受度之間應該如何平衡?

根據麗江融媒的數據,這個藝術空間年接待人數超過3萬,門票收入逾100萬元,這說明它確實擁有相當的市場吸引力。喬小刀以藝術家、詩人、民謠歌手的多元身份打造的這個空間,原本就是為了突破傳統的藝術框架。

然而,當80元一張的成人門票將藝術空間轉變為大眾消費產品時,問題就變得複雜起來。大眾是否有權要求藝術符合他們的審美標準?還是應該尊重藝術家的創作自由,讓市場自然淘汰不受歡迎的作品?

拆除之後:藝術空間的未來之路

在拆除爭議作品後,「荒野之國」承諾將在未來創作過程中「廣泛聽取社會各界的意見與建議」。這種態度值得肯定,但也引發了新的思考:藝術創作應該在多大程度上迎合大眾口味?

或許,這次事件最寶貴的啟示在於:在藝術與公眾的對話中,沒有絕對的對錯,只有不斷調整的平衡。就像一位網友所說:「不喜歡不去就是了,有人喜歡就行。要是都不喜歡,景區也會自動關門的。」

全文圖源/小紅書、Google

「荒野之國」的故事還在繼續。在這個網路時代,每個藝術空間都必須學會在個性表達與公眾接受之間找到自己的平衡點。而對我們每個觀賞者而言,或許也需要思考:在批評之前,我們是否給予了藝術足夠的理解空間?

| 想無痛計畫旅行 輕鬆訂酒店連機票攞盡優惠?

聯絡我們! |

推薦文章:

旅行會使我們感到靜默,但也能因此讓我們成為會說故事的人

【GOGOAdvise Travel旅遊日記 現在徵稿】

歡迎來稿分享對旅遊、購物、美食、活動既情報。如蒙投稿,請寄 aeronautmediacompany@gmail.com,另請附上照片一張及不多於80字撰稿人簡介,撰稿人可用真名或筆名。文章一經採用,或會將由Travel旅遊日記編輯部作潤飾,及會開設作者個人專欄。